VIDEOS

Agir pour les zones humides : comment réaliser une descente aménagée et un passage à gué ?

Agir pour les zones humides : comment fonctionne la pompe de pâture ?

Agir pour les zones humides : comment installer un abreuvoir gravitaire ?

Le dernier compte rendu

Appel à manifestation d’intérêt auprès des acteurs de la Recherche

Vous êtes chercheurs, cette problématique vous intéresse, merci de contacter le coordinateur du Réseau, Erwan Hennequin : ehennequin@conservatoirelimousin.com

En savoir plus sur le Jonc diffus

Télécharger l'étude sur le Jonc diffus

Interrogé régulièrement par les membres du Réseau Zones Humides souhaitant agir pour réduire l’abondance du Jonc diffus dans leur pacage humide, le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin a réalisé une synthèse bibliographique et une enquête auprès d’une vingtaine d’éleveurs afin de mieux connaître les itinéraires techniques à l’œuvre.

Aujourd’hui, le CEN Limousin, animateur du Réseau Zones Humides en Limousin, propose aux organismes de recherche, intéressés par la démarche, de poursuivre le travail engagé en mobilisant leurs propres financements. Les animateurs du Réseau se proposent pour faire les liens entre les acteurs de la Recherche et les éleveurs.

Nous pourrions ensemble constituer un réseau expérimental de gestion et de suivi scientifique, afin de mieux cerner les facteurs susceptibles d'être à l'origine du développement du jonc diffus pour proposer des itinéraires techniques permettant de réduire sa surface. Ceci afin d’améliorer la valeur fourragère et les fonctionnalités hydro-écologiques des prairies humides. Pour cela, un partenariat avec un organisme scientifique est indispensable.

L’enjeu

Depuis une cinquantaine d’années, le développement du Jonc diffus (Juncus effusus) dans les prairies humides utilisées pour l'élevage devient problématique aussi bien pour la conservation des milieux qu'en terme de qualité et de quantité de fourrage disponible pour le bétail. En couvrant des surfaces de plus en plus vastes, cette plante, peu pâturée, semble être le signe d’un changement des conditions écologiques et hydrologiques de la prairie humide, caractérisé notamment par une perte de diversité spécifique de la flore.

Le projet

Afin d’obtenir des relations plus précises entre itinéraires techniques, caractéristiques physico-chimique des sols (fortement influencées par le fonctionnement hydrologique de la zone humide) et développement de Juncus effusus, plusieurs approches sont indispensables.

Premièrement, une approche corrélative sur un échantillon plus vaste permettrait d’obtenir des relations plus fines entre itinéraires techniques et développement de Juncus effusus. Cette approche permettrait de comparer les impacts du type de cheptel, de la conduite du troupeau, du broyage, de la fauche avec export et de la fauche sans export sur le développement de Juncus effusus. Pour cela, il serait nécessaire de mobiliser un groupe d’exploitants agricoles intéressé par la problématique du jonc diffus et de définir avec eux des itinéraires techniques à respecter durant le temps du suivi scientifique. Des rencontres régulières entre techniciens, scientifiques et agriculteurs, permettraient de faire part des résultats et d’avancer ensemble dans l’amélioration des connaissances des mécanismes en place.

D’autre part, il pourrait être intéressant de caractériser les impacts des différents types de gestion mécanique sur un même lieu et de recréer les effets de différents mode de pâturage (extensif, fort chargement instantané etc.). Pour cela, il faudrait séparer en 4 grandes parties distinctes une parcelle en pâturage. Sur chaque zone, une gestion différente serait mise en place : la première partie n’étant pas gérée mécaniquement, la seconde par broyage, la troisième par fauche avec export et la dernière par fauche sans export. Des déclinaisons restent à dénombrer et leurs protocoles à concevoir.

Le broyage engendrant un dépôt de matière organique assez fine sur le sol, cette dernière est rapidement minéralisable et donc assimilable par les végétaux. La fauche sans export laissant de la matière organique plus grossière, cette dernière est plus lente à être minéralisée et assimilée. On peut supposer que l’impact sur la végétation n’est donc pas le même. La fauche avec export permettant de limiter encore plus l’apport de matière organique végétale. Pour ce, une approche quantitative de la végétation permettrait d’obtenir des résultats fiables.

Enfin, pour compléter ces deux approches, l’analyse des caractéristiques physico-chimiques du sol couplée à une caractérisation hydrologique des zones humides nous permettrait de mieux comprendre les relations entre itinéraires techniques et cortège végétal.

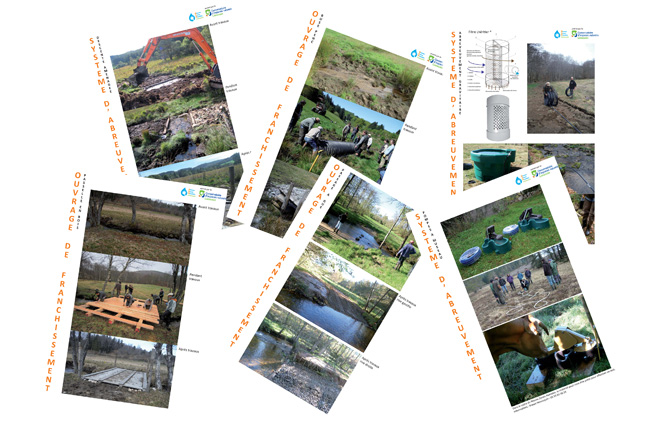

Télécharger les fiches d'aménagements

Ouvrages de franchissement

Système d'abreuvement

Travaux agricoles en Zones Humides : Catalogue de prix

Les comptes rendus

Tous les comptes rendus en téléchargement

- Visites de terrain des Journées Mondiales des Zones humides 2014

- Les premières rencontres du Réseau Zones Humides en Limousin

- Journée d’échanges 5/04/2013 “Abreuvement en zones humides”

- Journées mondiales des zones humides 2014

- Chantier participatif 3/04/2014 “Installation d’un abreuvoir gravitaire et d’une passerelle de franchissement de cours d’eau”

- Deux chantiers participatifs 15/05/2014 :

- Pose d’un système de franchissement de cours d’eau : l’arche en PEHD

surmontée d’un remblai

Lestard (19) - Chez le GAEC Rivière

- Remise en pâturage d’une tourbière : réalisation d’une emprise de clôture pour

des brebis limousines

Tourbière de Peyrat – Pradines (19) - Avec Pierre Chambrat - Les 2emes rencontres du Réseau Zones Humides

- Journée d'échanges gestion des ripisylves

- Journée d'échanges entretien des rigoles octobre 2017

- Visite travaux de restauration de mare avec prise alimentant des abreuvoirs gravitaires

- Journée d'échanges Galloway - mai 2018

- Aménagement d’un système de franchissement de cours d’eau : la passerelle bois - juillet 2018

Le Réseau Zones Humides

Vous pouvez télécharger les bulletins du Réseau Zones Humides ici :

Télécharger le manuel d’identification de la végétation des zones humides

Initié en région Midi-Pyrénées par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, des Cellules d’Assistance Technique à la gestion des Zones Humides (CATZH) se mettent en place depuis la fin des années 90. Afin de répondre à une dégradation persistante des zones humides, ces dispositifs allient d’une part, des missions d’animation territoriale et des conseils de terrain et d’autre part, des démarches individuelles d’adhésion à un réseau de gestionnaires basées sur le volontariat.

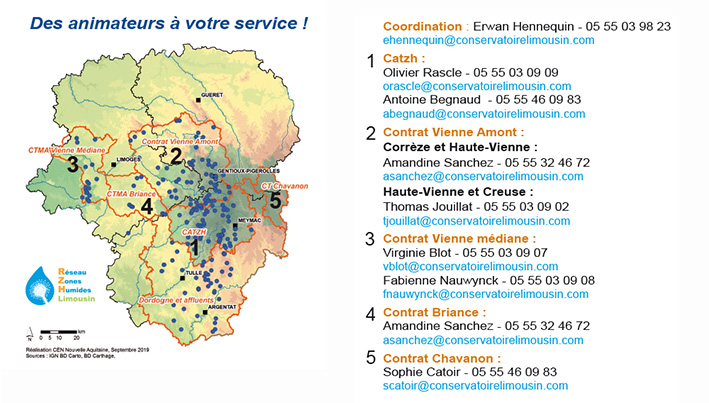

Territoire d’action du Réseau Zones Humides en 2012

Le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin anime une de ces CATZH depuis 2005. Elle formait au départ un réseau modeste de gestionnaires de milieux humides. Ce réseau "zones humides" s'est étendu en 2008 sur près d’1/3 des communes corréziennes du bassin Adour-Garonne. En 2011, il continue son extension sur une partie des départements de la Haute-Vienne et de la Creuse (bassin amont de la Vienne – programme Sources en action - composant un territoire d'actions à cheval sur les bassins Adour-Garonne et Loire-Bretagne : il prend alors le nom de Réseau Zones humides en Limousin (RZH). Aujourd'hui plus de 60 gestionnaires locaux sont regroupés autour d'une valeur commune : la préservation et la gestion durable des zones humides.

Fonctionnement du dispositif

Le Conservatoire a pour objectif d'animer ce réseau de gestionnaires qui s’adresse aux exploitants agricoles ou forestiers, collectivités territoriales ou particuliers. L'adhésion au réseau, gracieuse et annuelle, se matérialise par la signature d'une convention. Celle-ci proscrit le drainage, la fertilisation ou la modification de l'usage des sols des zones humides car ces pratiques modifient trop fortement le milieu : l'utilité et l'intérêt des zones humides pour la ressource en eau et la biodiversité sont alors perdus.

Le but du réseau est de permettre des échanges d'informations entre les adhérents et les animateurs du Conservatoire sur la connaissance des milieux naturels et les pratiques de gestion adaptées. Un diagnostic écologique des zones humides est ainsi réalisé de manière concertée chez chaque adhérent afin de mieux comprendre le fonctionnement hydrologique et la richesse biologique de chacune d'elles. Des pratiques de gestion et d'entretien sont ensuite proposées en tenant compte à la fois de la préservation des milieux et de l'activité économique de l'adhérent quand elle existe. Chacun est libre de les mettre en pratique ou non. Le Conservatoire et les gestionnaires assurent un suivi des parcelles humides conventionnées. Depuis 2006, plus de 40 plans de gestion simplifiés ont été rédigés et envoyés aux adhérents.

La sensibilisation des gestionnaires

L’animation territoriale se concrétise par de nombreuses rencontres avec des exploitants agricoles ou forestiers, des élus ou des particuliers. Ces entretiens sont des occasions de sensibiliser les gestionnaires à l’intérêt et aux rôles des milieux humides.

Chaque année, des journées d’échanges thématiques sont organisées pour les membres du Réseau: entretiens des rigoles, pâturage, abreuvement …

En complément, divers produits de communication sont réalisés et diffusés :

- plaquettes d’information,

- bulletins de liaisons,

- fiches technico-économiques abordant les questions essentielles en matière de travaux en zones humides.

Souplesse du dispositif

La souplesse du dispositif est un avantage facilitant l’adhésion au Réseau. Elle permet de répondre aux demandes spécifiques des gestionnaires sur différentes problématiques liées aux zones humides en adaptant les réponses à la zone concernée et aux attentes de l’adhérent. De plus, les conseils de gestion ne sont assortis d’aucune contrainte réglementaire. Le suivi régulier des pratiques constitue un plus apprécié des gestionnaires ; il permet de recadrer la gestion si besoin chaque année pour garantir le bon fonctionnement hydrologique de la zone humide.

Dynamique de réseau

Les expériences des adhérents sont nombreuses en matière de gestion et sont de plus en plus diffusées et valorisées pour apporter une plus-value aux membres récents. Face à l'enjeu que représentent les zones humides dans notre région, l'objectif est bien évidemment d'accueillir de nouveaux gestionnaires venant enrichir le réseau. Les rencontres régulières sont favorables à un changement d'opinion sur l'intérêt de ces milieux et à une meilleure appropriation de leur zone humide.

Conclusion

Le Réseau Zones Humides travaille en collaboration avec le maximum de gestionnaires afin de trouver des solutions adaptées, faciles à mettre en oeuvre et durables pour la gestion de ces milieux. Les nombreux retours d’expérience des gestionnaires locaux représentent une richesse renouvelée en permanence.

Alors si vous vous sentez concernés par ce réseau, n’hésitez pas à contacter les animateurs pour faire passer vos messages, retours d’expériences, appels à l’aide, ou tout simplement pour échanger.